Hawad, le coude grinçant de la poésie

31 octobre 2025

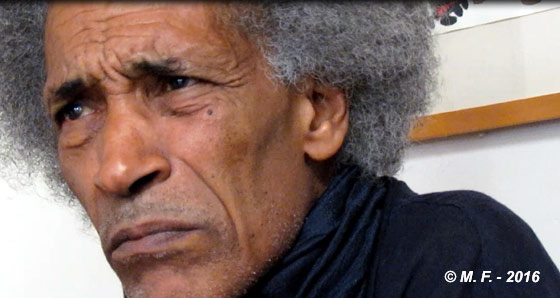

« Hawad est écrivain et peintre Amajagh, originaire de l’Aïr, massif montagneux du Sahara central. Dans son œuvre foisonnante s’entrecroisent divers genres littéraires – poésie, geste épique, conte philosophique, théâtre – mettant en scène des mondes "infiniment en marche", qui se rencontrent, se métamorphosent, se recomposent pour poursuivre leur route. Le drame et la résistance du peuple touareg, ou de tout peuple menacé d’extermination, émaillent l’univers de fiction de Hawad ».

C’est avec ce poète, également ami, que j’ai passé l’été. De cette immersion dans une partie de l’immense œuvre de Hawad et de nos discussions est né cet article.

Je tiens à souligner l’importance du travail de co-traduction de l’anthropologue Hélène Claudot-Hawad. Son travail sur l’œuvre de Hawad est salvateur : il nous fait découvrir un poète exceptionnel. Elle donne du relief – au sens figuré – à des textes originaux qui n’ont pas encore trouvé leur chemin vers l’impression. Elle met en lumière la lutte du poète pour libérer la langue des entraves qui l’empêchent d’exprimer les tréfonds de l’âme de tout un peuple muselé. Les traductions réalisées, en collaboration avec l’auteur, sont poignantes.

Je tiens à remercier Hélène et Hawad pour leur disponibilité, leurs explications et leurs corrections.

« Hé vous, les miens

Vous les rumineurs

Et les mangeurs de balles,

Vous les rongeurs

De frontières et de chaînes,

Je vais psalmodier

Votre marche torsadée. » (Hawad 2001)

Hawad a engagé plusieurs balles d’encre dans le magasin de son arme. De chaque tir gicle un poème, une furigraphie, une transe, un gémissement, un cri. Aucun horizon ne lui résiste. Il écrit comme il marche, avec rythme et une cadence effrénée. Ce poète qui navigue hors de tout sentier battu a bricolé son propre chemin. Il nous propulse dans un imaginaire fertile, sans limite, où se croisent légendes, intimités géographiques, causes politiques et sociales, anarchisme et libertarisme. Ce rafistoleur des horizons, nomade dans l’âme, célèbre l’amazighité sans entrave (Timujugha), la liberté, l’anarchie, le refus de la dépossession et la lutte des marges. Il nous apprend à porter un nouveau regard sur nous- mêmes, sur l’insupportable domination qu’on subit. Hawad est un poète à bout portant. Une balise de la résistance de toutes les marges privées de voix.

Guérilla des mots

A pleines mains, Hawad empoigne « la vie, explosif, cartouche d’encre » (Hawad.1998), « engage une balle d’encre dans le magasin de [Mon] son arme » (Hawad.1998), il hurle, vocifère, mugit et crie. Il façonne sa propre voix, se libère de tout schéma, déconstruit tous les horizons, rit au nez et à la barbe des frontières, détricote la grammaire, se moque des structures et des codes. Avec furie et frénésie, « Zardaz d kanibaz/ Flux sans charpente/ni salive de syllabes/ ou des voyelles/mû seulement par la cadence/aboyant et bégayant, /rage épilepsie/arrachant d’autres/différences, formes, /sens et gestes/au-delà des conventions/que connaît tout rêve, /et même le rêve ailé/de la transe ou de la folie » (Hawad 2001), il fait de la poésie un moyen efficace de lutte. Une écharde. Il déclenche une guérilla, perpètre des attentats poétiques en usant d’un ton ironique et pamphlétaire. Hawad revisite l’histoire et s’en prend âprement aux « Etats artificiels, chaotiques et destructeurs » (Hawad 1998) des peuples relégués à/dans l’oubli.

La poésie est « l’arme paroles » (Hawad 2001) de l’homme de la marge qui use de « la parole sans armature/ni la muselière de la grammaire » (Hawad 1998). Celle-ci échappe à l’emprise d’une lecture unique. Elle est le fracas d’une explosion, d’une décomposition, ouverte à une multitude de lectures.

Pour Hawad l’écriture doit être une « rafale de flammes/qui frappe le visage incolore/du silence » (Hawad 1998). Une jument sans joug.

Il rit des écrivains modernes de cette époque qui angoissent du fait de leur non-maitrise de l’écriture.

« L’écriture, / je veux dire la parole, /est jument folle, sauvage/au crâne de flammes/que la vipère langue éperonne (…) Par le fouet de la langue, /débridez votre monture de feu/avant qu’elle soit rétive, /et elle reviendra entre vos mains, /les yeux exorbités, /la bouche ouverte/prête à vous broyer/le visage et le bras/sans autorité/d’aucune longe, /ni l’appui/du moindre étrier. » (Hawad 2001)

La poésie de Hawad est abrupte, taillée à pic. Hawad dynamite la syntaxe classique. Il écrit sans prépositions ou articles. L’entrechoquement des vers et le dépouillement de la langue standardisée et figée produit des sons et des sens inédits, un rythme effréné similaire à un halètement permanent.

Hawad tord le cou de la langue, la violente, la réinvente pour libérer une langue autre, plus autonome, plus gestuelle, plus explosive. Il « terrorise le poème » pour se libérer des schémas langagiers dominants » [1]

« Ne me chantez pas l’harmonie !/ Il n’existe pour moi aucun équilibre vertical / Sauf l’avalanche, la marche des combattants/ qui fait dévaler la montagne/ en direction des villes/ pour peupler la scène des syllabes/ sans voyelles ni ponctuation,/ parole ininterrompue, / débris de sons et de râles sauvages/ tourbillonnant, éboulis/ de vertige et de chaos/ charriant les cadres et les clôtures, / muselières et soutiens-gorges/ par lesquels le monde muselle la voix des fauves/dont il extrait la moelle./ La parole sans l’armature/ ni la muselière de la grammaire / est notre langage. Voilà notre essence ! » (Hawad 1998)

Furigraphie

Cette démarche adoptée par Hawad « pour rendre l’état de transe et de fureur, au sens dionysiaque du terme, qui est à la source de [sa] poésie ou de [son] expression graphique et picturale » est appelée « zardazghanab ». Hawad à travers ce concept qu’il a forgé lui-même allie dans un néologisme la furie et la graphie. D’abord la furie (fureur), celle-ci désigne ce qui déborde du joug, tout ce qui détruit toute restriction de parole. Le poète déconstruit le poème, le fracasse pour se libérer de tout schéma. Le mot « graphie » est incarné dans les Tifinagh à la base de sa création graphique. « La furigraphie, c’est tout un dédale de gestes et d’états psychiques disparates qui n’ont rien en commun, sauf un fil qui les relie ». [2]

« L’objectif est de dépasser la limite des mots, des catégories, des formes ou des styles de l’ordre établi. Je cherche à contourner l’enfermement pour faire ricocher les échos de mes paysages et construire des espaces inédits pour penser, ressentir et dire autrement le monde. Sur le plan graphique, ma démarche est partie d’un outil hérité de mes ancêtres, les tifinagh dont je m’empare pour les pousser au bout de leur trajectoire, que je détourne, décompose et recompose pour les remettre en mouvement. Je ne cherche ni harmonie ni tranquillité ni espace à occuper. Ma démarche n’est pas esthétique. Ce qui m’intéresse, c’est la dynamique d’une scène constamment en action. La furigraphie est un moyen de sortir de soi, d’arriver à un surnomadisme [3] hors d’un temps et d’un espace confisqués, de dessiner un soi multiple et insaisissable, doué d’ubiquité ». [4]

Une poésie écharde

Face à la dépossession, à la répression politique, à la domination coloniale, aux frontières artificielles étouffantes, Hawad appelle à se battre, à mener une guérilla poétique. Il use de l’ironie pour faire « planter/ banques, écoles et casernes/ sur les cornes pointues du chaos. » (Hawad 1998). Le but étant de faire tomber les frontières, les casernes et les symboles du capitalisme sauvage. Les munitions font partie du quotidien de la marge. Les « terroristes » et les résistants au chaos d’un monde qu’ils subissent sont des héros n’incarnant ni force, ni beauté, ni gloire. Des Don Quichotte modernes [5] qui ploient sous le joug écrasant de la solitude. Mêmes leurs armes - à l’image de l’attirail du cavalier à la triste figure- est à leur image. Elles sont cabossées, rouillées et rafistolées.

Hier, à l’instant où trébuchait le soleil.

Du côté des salines amères de Taoudéni,

Nous étions cinq,

Cinq, avec un chacal borgne

Muni d’une roquette rouillée

Et d’un mortier rafistolé,

Posés sur les vertèbres d’une rosse galeuse,

Echine bosselée et cabossée comme la terre

Visage osseux de nos mères,

Six et une vieille ânesse.

Nous étions sept,

Sept silhouettes,

Ames du désert camouflées

En chimères d’ombres crépusculaires

Dressées face à la horde, course

De muscles et de nuques doubles

Envahies par la graisse et par la vanité d’être

Des esclaves chevauchés par des robots

Et autres assemblages de ferrailles,

Plastiques, caoutchouc et mazout,

Machisme de l’acier en compétition

Pour relier Paris et Dakar

Par la magie de l’électrochaotique. » (Hawad 1998)

Face aux machines vrombissantes et clinquantes, à l’« armée de sauterelles » de Bariz n Dakar » (Hawad 1991) les Touaregs démunis, affamés n’ont que leur colère amère à digérer, des yeux pour pleurer, de la poussière, des miettes et de la pollution en héritage.

« Touf ! Nous avons craché

Sur le jaune falot de leur or,

Leurs gadgets et leur diarrhée.

Mais dans les pneus de leurs montures,

Nous avons taillé pour nos pieds

Des sandales qui raccommoderont encore

De nouvelles routes à venir. (Hawad.1998)

Ce mépris ressenti allume le feu de la résistance, du refus et du rejet, dans les âmes des êtres de la marge, mais stimule aussi leur créativité pour inventer de nouveaux sentiers. Ces derniers souhaitent s’en prendre à tout, épouser le chaos. Leurs bombes sont rudimentaires, inopérantes, mais symboliques.

« Poignée de dattes, de figues et d’amandes, / munitions de combat. /En boule, pétrissez le crottin de chamelle/mélangé au crottin d’ânesse, / et à la science du berbère Znâti, / rajoutez les lettres tifinagh. / Diluez l’ensemble avec de l’urine de mulet. /versez le tout dans la jarre/ de la magicienne Kahéna (…) la mixture native deviendra éclair/ et roquette et foudre. » (Hawad 1998)

Une chamelle tonneau qui blatère feu et mort parmi « un troupeau de poulets et de cabots/traînant les hardes masques/ d’une pseudo-humanité, / mot qui déjà n’est qu’un détritus/ que le vent effeuille d’un angle à l’autre/de la bouche « édentée du métro poubelle. » (Hawad 1998)

« Ventre-tonneau [de la chamelle] rempli d’explosifs d’orge et de dattes/ de clous et de pastèques putréfiées. (…)/ Ils sont partis / pour faire baraquer/au centre de New York, / dans le quartier chaudron/ où se mijote la salive des Nations-Unis. » (Hawad 1998)

A travers ces images, le poète nous invite à puiser nos moyens de résistance au fond de nous-mêmes, de notre imaginaire collectif réduit à néant par l’éclat séduisant des idées, des machines et des influences diverses et variées des autres peuples dominateurs et méprisants.

Les femmes n’ont pas été oubliées. Dans cette lutte, elles s’engagent. « Choucas enragés, les femmes de nos tentes/ au-dessus d’un puits de pétrole/que nous avions pavé de dynamite/ont embroché les testicules du moazzin/ et le phallus de l’émir/ enveloppés dans une crépine/en dollars de Yankees. » (Hawad 1998)

Dans son recueil Le coude grinçant de l’anarchie, écrit après un voyage effectué au début des années 1980 dans le sud marocain où il se rendait pour la première fois, Hawad semble être animé d’un esprit de révolte. Il était dans le pays que des chroniqueurs médiévaux en langue arabe appelaient, par mépris, « Siba », alors qu’en réalité ces territoires étaient libres de toute influence politique officielle. Ce « coude rebelle » ou « coude de l’anarchie [...] incarne le monde sauvage et insoumis qui ne connaît ni Dieu ni maître ». La « siba » était en fait une institution politique. L’expression d’un refus de domination. Des espaces réfractaires à toute autorité imposée par la force.

C’est cette image négative dont Hawad s’est saisi pour « y couler des personnages volcaniques et renvoie l’ensemble, tel un boomerang, sur le visage glacé de l’ordre. » (Hawad 1998)

Le coude désormais rouillé de l’anarchie grince ici d’actions. Il renonce à l’immobilisme, résiste.

C’est dans cet espace que le poète plante ses personnages excentriques, convoque l’histoire, les révoltes, les esprits des rébellions passées, des figures fameuses ou obscures du passé. Il pose également un regard critique, révolté et très lucide sur la situation économique, politique et sociale dans ces régions ravagées par le tourisme, fruit du capitalisme débridé.

Hawad n’appelle pas au terrorisme. Il privilégie la guérilla poétique. Face au chaos, à l’encerclement, au mépris et à la défaite, le guérilléro « ... n’a pour éloigner la nasse de son cou/aucune arme redoutable hormis la poésie, / fureur, glossolalie, harcèlement, / terreur de l’épilepsie, verbe coqueluche. » (Hawad 1998)

« Marrakech, la putain » submergée par la tourista

En se rendant dans l’ancien « coude de l’anarchie », Hawad s’attendait probablement à découvrir un monde qui résiste, toujours animé par l’esprit d’antan, celui de l’anarchie, de la fameuse « siba », le pays qui refuse de plier, mais se retrouve face à ses vestiges travestis, métamorphosés pour attirer des touristes. L’ancien « rebelle » et « anarchiste » « malarabisé » s’est soumis et s’est adapté. Hawad a découvert « un pays-détritus », un peuple « assassiné par son ventre », « qui quémande une galette ».

A l’homme condamné à vivre dans la marge il ne reste rien « hormis la monture puante d’une charogne, / mon dos sur lequel pètent/ des armées d’envahisseurs et de touristes violeurs/ Un cadavre tué et retué/une ombre sans l’ombre de son vide/ que ses frères bradent/ sur les parpaings-pieds gonflés de touristes/armés de leurs sexes en feu/ et de feuilles de dollars dégainés / vers des yeux submergés par la famine. » (Hawad 1998)

Lors de son voyage à Marrakech, Hawad découvre les ravages de la « tourista » – image des flux diarrhéiques de touristes //ou de ce qu’on appelle « La diarrhée du voyageur » – et de la prostitution. Non seulement la prostitution des femmes, des enfants et des hommes, mais également de leurs malheurs. « Laisse-les danser le blues nostalgique/ de la sénile esclave gnaouïa, /qui a traversé le Sahara liée au cou d’une chamelle / pauvre Gnaouïa, même tes sanglots, /chagrin de ta nostalgie, / sont l’ivresse amène-dollars/ que les touristes dansent nuit et jour. » (Hawad 1998)

Que reste-t-il de Marrakech qui « rappelle la dignité des Imazighen » qui l’ont « élevée contre les invasions ? » Rien ne reste à part le chaos. La ville est devenue « la prostituée à la mode orientale, / vulgarité culbutée, sexe béant/ ouvert au dixième ciel/pour l’ultime phallus froid/ de l’Occident et de l’Orient. » (Hawad 1998)

La ville est désertée par ses enfants qui ont choisi l’exil au déshonneur.

« Même Amourakouch, / l’esprit nourricier de nos forces/ a préféré s’exiler dans le désert (…) Les âmes prennent l’exil. Il n’y a plus d’âmes dans Marrakech. » (Hawad 1998)

Hawad décrit les bouleversements provoqués par le tourisme dans les vallées du « coude grinçant de l’anarchie ». Il nous propulse dans le Tafilalet.

« Que dirais-je au vieux nomade Azoul, / lui qui a laissé le balancement, liberté, vertige, / démarche de ses chamelles pâturant sans entrave/ Dans le creux de la vallée d’Aziz, / seulement pour faire engloutir par les gorges de Todra/ sept cars de tourisme/ et les refaire péter par l’anus du Toubkal / métamorphosés en tourbillons/ de dirhams et de francs/ que la marchoire du mont Sarho, / froissera. » (Hawad.1998)

Le poète appelle à résister face à la tourista qui « fait danser à genoux tout un monde/ sur les débris de l’honneur ancestral ».

« Mon frère Assif !/ Sur le duvet de la poussière, / nous ferons exploser le tourisme, / âme de Ouarzazate, / Tombouctou et Tamanrasset, /Agadez et Marrakech/ Et si nous retournons à la montagne, / c’est pour tisser les muselières et les linceuls/ qui servent à étrangler les villes et les garnisons. » (Hawad.1998)

« J’appelle les Ayt Atta ! / J’appelle les Ayt Morghad ! / Et l’hérésie, esprit de la rocaille, / descend vers moi par l’échelle du crépuscule. / Et mon regard d’hier revient au carquois / de ma raison. » (Hawad.1998)

Hawad pleure Marrakech piétiné, brisé « transformé en godasse de violeurs », appelle les « frères nomades du Sud/ sevrés de la poussière des sentiers » à résister.

« Pour vous, j’apporte les cris de combat/ et les besaces de poésie/ scorpions par lesquels nous faisons sangloter/ L’opulence des villes. » (Hawad 1998)

Il dénonce l’immobilisme, la soumission et le malheur des anciens anarchistes qui ont déposé les armes de leurs pères.

« Et pourtant nos pères/ ne se nourrissaient que de serments/ et des balles de leurs ennemis, / nos pères, nourriciers des rapaces, / et non des tripes gloutonnes. » (Hawad 1998)

L’histoire revisitée

Dans Le coude grinçant de l’anarchie, Hawad évoque des personnalités amazighes qui ont marqué l’histoire de Marrackech, comme « Ag Tachfine, chef des Almoravides » et « Ag Toumart, chef des Almohades », « le fils de Toumart des Igoumiten ».

« Issef, celui de Tachfîne/ et des hommes au bouclier d’oryx,/ et le fils de Toumart des Igoumiten, / si vous voyiez de nouveau Marrakech, je le jure, / vous changeriez le soleil/ en ténèbres et en bandeaux de bronze, / vous changeriez les remparts/ en une bouche-oreille de plomb fondu / dégoulinant d’écumes brulantes/ et vous troqueriez les pantalons de soie/ par un cache-sexe de fer. » (Hawad 1998)

Le poète n’est pas dupe. Citer Toumart [6] et Tachfin [7] ne signifie en aucun cas son adhésion à leurs idéaux. Ils étaient certes des Imazighen ayant joué un rôle déterminant dans l’histoire de l’Afrique du Nord, mais ils étaient également des fanatiques. D’ailleurs, Hawad s’en prendra violemment à eux par la suite.

« Toi donne-moi une cartouche d’encre/et je te montrerai le cercle du souffle/où j’ai carbonisé la tyrannie/ de ton destin/Dans ma gorge coule/un torrent de venin crachats/ remplis d’anathèmes et d’injures/je n’éprouve ni pitié ni remord/ pour pardonner à certains de nos sourds/ amnésiques du XIe siècle/d’avoir comme des moutons répondu/ à l’appel oriental d’un muezzin/ poussant à la meute à la battue/à la tuerie pour déferler/avec haine et frustration/sur l’Andalousie après avoir piétiné/ Tamazgha terre de la Mauroria/ terre cendre et sang/ des femmes et des hommes/ libres. » (Hawad 2020)

Ni Dieu ni maître

Hawad s’en prend à l’homme « esclave des dieux de l’Orient/et du dieu dollar de l’Occident ». (Hawad 1998). En « Libre païen déféquant/sur le front de toute sainteté », le poète appelle les hommes à se libérer des carcans des religions et des dogmes et à faire usage de leur libre arbitre, à être enfin libre.

« Homme, mon frère libre, / pas le moindre besoin / d’Evangile Torah Coran/ ni Capital ni livre de Sion, / l’homme a besoin seulement/ de sentir le rythme / de ses frères en marche, / compagnons libres. » (Hawad.1998)

« Je n’accepterai aucune prophétie, aucune lumière, ténèbres ou grisaille, / hormis le regard rouge et farouche/ d’un résistant brisé / qui continue de projeter son poison/ sur la vue de vos dieux ». (Hawad 1998)

L’occident et l’orient sont attaqués. Le poète leur reproche leur violence.

« Sur ta face, Occident chrétien, / toi qui nous liquides / avec l’illusion de que nous avons un droit, / que nous avons l’existence d’une ombre, / et sur ta face, Orient musulman, / toi qui par le coran et l’épée / nous as transmis l’enflure des testicules/ et des montages de sourates, / cataracte sur les prunelles, / je recrache votre violence. » (Hawad.1998)

La femme-pilier

Hawad appelle les hommes résistants, « les bras de l’aurore (…) traversant le crépuscule » (Hawad 1998) à ne pas oublier les femmes-piliers qui « se cambrent sur le dos glissant du chaos ». Elles sont les « racines et cimes du jour » (Hawad 1998). Le but est de résister ensemble face à la domination, à l’anéantissement. « Nous tendons la corde de la résistance / entre les déserts et les montagnes/ sur les reins et les vertèbres / des dunes et des rocailles ». (Hawad.1998)

« Ô soleil, donne vie à nos mères combattantes/ qui se cabrent en ululant, frénésie, / et brisent l’enclos de leur ventre, fardeau plissé/ par la famine, la soif et la stérilité / pour piétiner la pomme d’Adam de la mort ». (Hawad 1998)

Tout en tressant des louanges à « nos mères aux mains nues (…) qui dissuadent le ciel de s’effondrer sur le vent » (Hawad 1998), Hawad s’en prend aux frères avortons, mercenaires de l’ennemi de notre peuple.

« Malheur à toi, notre frère, / toi, l’oreille-gosier de perroquet/ réduit à être mercenaire. / Oui, c’est à toi que je parle, / apprenti cuistot de toutes les sauces bouillies / où mijotent les tendons durs de ta mère, / toi, demain avant même que le pilon de l’aurore / ait broyé la nuit pour que naisse le jour, / nous te poserons une ventouse sur le crâne /et te marierons au cadavre enragé/ d’une adolescente rebelle. » (Hawad.1998)

Le bricoleur des horizons

Hawad déclenche une nouvelle solidarité entre toutes les marges. Tous les peuples opprimés, privés de leur imaginaire, de leur langue, de leur terre et de leurs rêves sont appelés à résister ensemble, à fédérer leur colère contre « les fesses arides » des Etats fabriqués. Dans son recueil Le coude grinçant de l’anarchie, toutes les frontières artificielles imposées aux Imazighen ont été détruites. Ils ne forment qu’un seul peuple opprimé, marginalisé et gagné par le doute. On passe dans le même poème de Marrakech, à Ghat, à Tin Marsoy, à Tamanrasset ou aux Îles Canaries. Le monde amazigh est uni. Tous les horizons ont cédé face au déluge poétique de Hawad.

Il exhorte les chômeurs d’Europe et d’Amérique à soutenir la lutte du « sud de la souffrance » et à agir.

« Nous allons leur faire régurgiter Marrakech / par le gosier/ et vous de votre côté, faites-les engloutir par les entrailles du métro, / tombe de leurs jours. Accouplez-les chacun à l’insomnie. » (Hawad.1998)

La nouvelle solidarité entre « les coudes du monde » prônée par Hawad vise à détruire tous les horizons qui empêchent des peuples comme les Kurdes, les Imazighen dans leur globalité, les Indiens des Amériques et d’autres à être eux-mêmes. Tous ceux qui « refusent de baliser et d’encadrer / le champ de leur bourreau » et tous « les esclaves des Dieux de l’Occident et de l’Orient/et du Dieu dollar de l’Occident » doivent s’unir, se battre et ne pas céder face à l’anéantissement.

« Ne leur quémandez-pas votre pain. / De vos bras, arrachez-leur des mains / le pain qu’ils vous ont volé. ». « Une résistance à la voix volée/est une bombe atomique / Je l’offre à tous ceux/ Qui désirent broyer la cervelle de leurs dieux ». (Hawad 1998)

Nous avons fait du crépuscule un brasier / et de la résistance un autel, / tornade, fanion, éclair, appel à l’unité, / l’unité des cernes, des rides, des vergetures, / alphabet de tous ceux / envers qui le temps a une dette, / nous avons transformé la défaite en un pont, trait d’union, / retour au printemps de l’insurrection. » (Hawad 1998)

Le but de la résistance contre les Etats obèses, les politiques de spoliation et le mépris est non seulement de permettre aux peuples de vivre dignement mais également à la terre de respirer « sans aucune tête dirigeante/ qui pèse sur ses épaules ». (Hawad.1998)

Fiel de cuivre

En juin 2024, Hawad a publié un nouveau recueil de poésie. Fiel de cuivre est composé de trois parties : « Fiel de cuivre nous t’avons bu », « Fiel de cuivre tu nous as enivrés » et « Fiel de cuivre nous te vomirons ».

Hawad explore comment l’individu a la possibilité de se libérer du joug des puissances étatiques en pratiquant l’autodérision. Le but recherché est d’échapper au regard méprisant que le dominant pose sur le dominé.

Mais pour vous en parler, et pour paraphraser Hawad, il suffira de me filer de nouvelles cartouches d’encre.

Le coude avait

grincé et la poulie tourna,

mais pour savoir la suite de l’histoire,

passez-moi encore une cartouche d’encre. » (Hawad 1998)

Aksil Azergui

Bibliographie :

Hawad. Froissevent (Traduit de Tamajaght par l’auteur et Hélène Claudot-Hawad). Noël Blandin. 1991.

Hawad. Le coude grinçant de l’anarchie (Traduit de Tamajaght par l’auteur et Hélène Claudot-Hawad). Editions Paris-Méditerranée. 1998. Paris.

Hawad. Notre horizon de gamelles pour une gamelle d’horizons (Traduit de Tamajaght par l’auteur et Hélène Claudot-Hawad). Editions Paris-Méditerranée. 2001. Paris.

Hawad. Vent rouge (Traduit de Tamajaght par l’auteur et Hélène Claudot-Hawad). Editions de l’Institut du Tout-Monde. 2020. Paris

Hawad. Fiel de cuivre (Traduit de Tamajaght par l’auteur et Hélène Claudot-Hawad). Editions La rumeur libre. 2024

[3] Hawad développe ce concept dans « Hawad, poète et peintre touareg. De la furigraphie au surnomadisme. » Diasporique. N : 57. Avril 2022

[5] Les allusions à Don Quichotte sont nombreuses dans les recueils lus pour rédiger cet article surtout à l’âne Grison, par exemple dans « Froissevent ». Les animaux sont des personnages entiers. Dans le poème numéro XII du recueil « Le coude grinçant de l’anarchie », il parle d’une « rosse galeuse » et « cabossée », ce qui fait penser à Rocinante (dérivé de rocín « mauvais cheval »).

[6] Né en 1080 à Igiliz dans l’Anti-Atlas et mort en 1130 à Tinmel. Il est la personnalité religieuse et politique la plus marquante en Afrique du Nord au 12ème siècle. Fondateur du mouvement almohade.

[7] Né entre 1006 et 1009, il a régné sur un Empire allant du fleuve Sénégal à l’Espagne en passant par le Sahara et la partie occidentale de Tamazgha, de 1061 jusqu’à sa mort en 1106. Il est le fondateur de la ville de Marrakech.

Dans la même rubrique

- Tagaza : la terre touareg à nouveau ravagée par l’appétit minier du Niger et du Canada

- Bonne année !

- Tamurt-iw, Aẓru

- Amahagh, Amajagh, Amazigh, aret iyen !

- Libye-Italie : Racines communes, visions d’avenir

- HAWAD, lauréat du Prix international du Poète résistant – 2025

- Dictionnaire raisonné berbère - français

- Hawad, le coude grinçant de la poésie

- La monarchie du mépris et de la répression

- "Un contexte répressif aux racines idéologiques anciennes"