Pour que nul n’oublie !

8 octobre 2019

Le 9 octobre 1988, la gendarmerie algérienne avait tiré à bout portant sur Lounès Matoub

Cet article est publié le 8 octobre 2018 sur notre site. Il reprend, notamment, un témoignage sur l’attentat ayant visé Lounès Matoub le 9 octobre 1988 près de Michelet en Kabylie. L’attentat a été organisé par la gendarmerie algérienne.

Si nous publions de nouveau ce témoignage, c’est parce que nous ne voulons pas oublier. Nous ne voulons pas oublier que l’Etat algérien tenté d’assassiner Lounès Matoub en octobre 1988 avant de le tuer en 1998.

Il n’est pas question aussi de laisser les relais de l’Etat algérien, et autres prostitués, faire oublier la vérité en organisant des actions par lesquelles l’Etat algérien rendrait hommage à celui qu’il a assassiné.

La Rédaction.

L’article publié le 8 octobre 2018 :

Il y a trente ans, un certain dimanche 9 octobre 1988, un gendarme algérien avait tiré à bout portant sur Lounès Matoub. Une rafale de cinq balles d’une kalachnikov pour faire taire un homme qui avait les mains en l’air. C’est près du village Lqern, pas loin d’Azrou Qellal, sur la route menant de Larbâa n At Iraten (Fort National) à Michelet, que le salaud de gendarme a commis le crime. Un tel acte, usant d’une arme de guerre, avait, sans doute aucun, comme intention de tuer.

Peut-on imaginer que le gendarme avait agi de son propre chef ? Difficile de le croire. Et rien ne pouvait justifier une initiative individuelle d’autant plus que le gendarme qui avait tiré n’était pas seul : ils étaient trois.

Les autorités de l’Etat algérien sont indéniablement les responsables de cet acte. On peut aisément dire que l’Etat algérien voulait, ce dimanche 9 octobre 1988, tuer Lounès Matoub. Et d’ailleurs, le gendarme auteur de la rafale n’a jamais été inquiété. Le commandement de gendarmerie avait même rendu public un communiqué, par voie de presse, par lequel il donnait sa version des faits ; une version truffée de mensonges.

Ce même Etat, qui a depuis son existence cultivé la haine de l’Amazigh et du kabyle en particulier, n’a jamais hésité à faire appel à l’assassinat et à la liquidation physique pour faire taire les voix qui se mettent sur son chemin et qui s’opposent à son idéologie arabo-islamique ayant pour principal objectif l’éradication de l’Amazighité.

Si Lounès Matoub a, cette fois-ci, échappé miraculeusement à la mort, le 25 juin 1998 aucune chance ne lui a été laissée. C’était une pluie de rafales qui s’est abattue sur lui sur cette route de Tala Bounane, pas loin de son village natal. L’Etat algérien venait de se débarrasser d’une voix dérangeante, d’une voix adulée par la jeunesse kabyle et amazighe.

Les supplétifs de cet Etat criminel se sont précipités à pour désigner des responsables de cet assassinat barbare alors que l’Etat lui-même n’a rien dit : il avait royalement ignoré cet évènement, alors que le monde entier avait condamné l’assassinat et présenté ses condoléances. Autant dire que l’Etat algérien n’avait pas caché sa haine. Lors des manifestations des jeunes kabyles qui ont suivi cet assassinat, trois jeunes ont été tués par les forces de répression algériennes et leurs supplétifs. Nous avons tendance à l’oublier, c’est pourquoi il est nécessaire de le rappeler. Redouane Salhi, 22 ans, tué par les gendarmes samedi 27 juin 1998 à Sidi Aïch ; Rachid Aït Idir, 18 ans, tué par balle le 27 juin 1998 à Tizi-Ouzou et Hamza Ouali, 17 ans, tué à Tazmalt le 28 juin 1998. Et là, c’était l’Etat algérien qui avait assassiné ces trois jeunes au vu et au su de tous. L’Etat algérien est bien un Etat qui assassine en toute impunité. Et en 2001, qui a tué quelques 130 Kabyles ? C’étaient bien les gendarmes et militaires algériens. Dire aujourd’hui que cet Etat a assassiné Lounès Matoub est l’hypothèse la plus plausible difficile à remettre en cause.

Et comment, alors, peut-on accepter aujourd’hui que cet Etat vienne s’occuper de la mémoire de Lounès Matoub ? Comment peut-on accepter que cet Etat prétende honorer sa mémoire et consacrer à celui qu’il aurait assassiné un musée ?

On ne peut imaginer que la mémoire kabyle et amazighe soit si courte pour oublier la responsabilité criminelle d’un Etat anti-amazigh qui n’a aucune légitimité si ce n’est celle de la force qui lui a été concédée par la France coloniale. L’idéologie meurtrière et obscurantiste de cet Etat doit être combattue. De sa disparition dépendent notre liberté et notre dignité.

En ce qui me concerne, aujourd’hui j’ai envie de m’adresser à Lwennas et lui dire ceci : « jamais je n’oublierai qu’il y a de cela trente ans un gendarme t’avait arrosé avec une rafale de kalachnikov près de Michelet, en Kabylie. Je ne saurai oublier ton sang que j’avais porté sur mes vêtements une semaine durant. Je n’oublierai pas toutes les souffrances – aussi bien physiques que psychologiques – que tu as endurées pour que tu puisses t’en sortir et guérir. Je n’oublierai pas qu’il y a vingt ans ils ont mis un terme à ta vie. Et je ne pourrais me taire devant toutes ces tentatives des ennemis que tu as combattus qui visent à souiller ta mémoire : j’agirai de toutes mes forces pour que ton combat ne soit perverti par ceux-là qui ont programmé notre disparition. Et je reste convaincu que nous sommes nombreuses et nombreux à le faire… et nous allons le faire. Nous saurons être dignes de ton combat et de celui de toutes celles et de tous ceux qui se sont battus pour la Liberté, la dignité et l’Amazighité ».

J’ai toujours apporté mon témoignage sur cet épisode d’octobre 1988 afin que la vérité se sache, afin que le mensonge de l’Etat algérien soit dévoilé et afin que le crime ne passe pas sous silence. Je l’ai fait quelques jours après les faits, lorsque le commandement de gendarmerie avait publié dans la presse un communiqué mensonger, même si la presse n’avait pas publié ma mise au point. Je l’ai fait le 20 avril 1989 devant des milliers de personnes venues assister au gala traditionnel organisé par l’Université de Tizi-Ouzou pour la célébration de Tafsut n Imazighen. Je l’ai fait sur les ondes d’une radio parisienne en 1994, accompagné de Lounès Matoub lui-même. Je l’ai fait toutes les fois que j’étais sollicité notamment par des associations. Mais si je reviens aujourd’hui, trente après, avec ce témoignage sur cet épisode de la vie de Lounès, c’est pour que tout le monde le sache et pour ne pas laisser de place à l’amnésie. Alors que nous sommes dans une période marquée par une offensive sans précédent de l’Etat algérien qui vise à souiller la mémoire de Lounès et pervertir son combat, j’estime qu’il est de mon devoir de rappeler à l’opinion ce que Lounès Matoub avait subi ce dimanche 9 octobre 1988, ce que l’Etat algérien lui a fait subir. Et l’opinion doit comprendre l’offense à laquelle se livre cet Etat qui se croit tout permis maintenant qu’il pense que la Kabylie a baissé les bras… Mais il se trompe, car la Kabylie n’a jamais baissé les bras : nombreuses celles et nombreux ceux qui sont déterminés à se battre pour leur dignité et pour que le combat des symboles comme Lounès Matoub aboutisse et que Timmuzgha triomphera un jour ou l’autre.

Masin Ferkal,

Paris, le 8 octobre 2018.

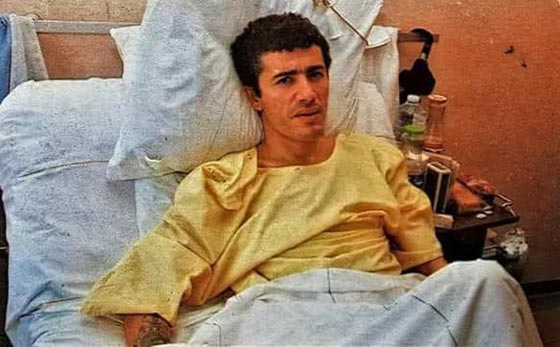

La gendarmerie algérienne avait déjà bien entamé le corps de Lounès en 1988

TEMOIGNAGE

Comme pour tous les jeunes de Kabylie, pour moi Lounès était celui qui exprimait, simplement, ce que j’ai toujours ressenti profondément. Il était véritablement celui qui portait la voix de la Kabylie profonde plus haut et plus loin. Le rejet et la dénonciation de l’idéologie arabo-musulmane, le rejet du pouvoir central d’Alger qu’exprime Lounès dans ses chansons était ce que la jeunesse kabyle — dans sa quasi-totalité — ressentait. C’est cela que Lounès a toujours chanté. Sa voix et ses belles mélodies qui expriment ces sentiments profonds avaient conquis toute une jeunesse, tout un peuple. Les diverses manipulations visant à discréditer l’artiste n’ont pas réussi à le couper de la population : sa sincérité et la force de ce qu’il exprimait ont résisté à toutes ces tentatives. Autant dire que Lounès dérangeait sérieusement et il a toujours été pour le régime algérien comme une épine.

Me concernant, cette après-midi du 9 octobre 1988 m’avait permis de découvrir un autre aspect de Lounès.

Début du mois d’octobre 1988, des événements graves avaient secoué Alger : des manifestations furent réprimées dans le sang. L’armée algérienne n’avait pas hésité à tirer sur les foules. Tout ce qu’une armée d’occupation ferait !

Fidèle à ses traditions, la communauté universitaire de Tizi-Ouzou ne pouvait rester indifférente. Elle tient une assemblée générale le dimanche 9 octobre 1988 pour étudier la situation et prendre position. C’est ainsi qu’une déclaration-appel a été adoptée. Par cette déclaration l’Université de Tizi-Ouzou tenait à condamner la répression exercée par le pouvoir algérien et avait exprimé son soutien aux manifestants tout en appelant la population kabyle à réagir et exprimer sa solidarité dans le calme tout en appelant à la vigilance et ne pas répondre aux éventuelles provocations du pouvoir. Nous avions également appelé la population à observer une grève générale à travers la Kabylie en guise de soutien aux manifestants d’Alger et comme signe de protestation aux agissements sauvages et criminels du pouvoir algérien.

L’appel, tiré à des milliers d’exemplaires, devait être diffusé à travers la Kabylie et le plus rapidement possible vu la gravité de la situation. Des étudiants et des membres de la communauté universitaire devaient, bien entendu, se dévouer pour aller diffuser l’appel dans les villages et villes de Kabylie. Il est de tradition qu’en Kabylie la population, lors de moments graves, attend les directives qui viennent de l’Université qui a toujours été, depuis 1980, l’avant-garde du Mouvement culturel berbère qui prend toutes les décisions concernant les appels à mobilisation et actions à mener à travers la Kabylie.

C’est alors que moi et mon ami Mehdi Siam, décédé en octobre 1998 des suites d’une longue maladie, nous nous étions proposés pour participer à cette opération. Mehdi Siam devait faire parvenir des tracts à Larbaa n’at Iraten (Fort National), moi à Michelet et Iferhounène. Nous connaissions bien ces régions car nous y habitions. Pour aller dans les villages et villes de Kabylie avec des paquets de tracts, il fallait quitter la ville de Tizi-Ouzou sans être repéré par les regards vigilants des services de renseignement (S.M.) : en ces temps de clandestinité, sous la dictature du F.L.N., être surpris en possession de tracts était réprimé sévèrement notamment quand ces derniers sont hostiles au système. Nous étions donc sortis de l’enceinte universitaire en compagnie de trois étudiants en véhicule dans le but de quitter la ville ce qui nous aurait permis de faire du stop loin de la ville.

La rencontre

A peine avions dépassé le portail de l’entrée principale de l’Université que nous avions aperçu la voiture de Lounès — elle était connue de tous. Un peu plus loin, Lounès discutait avec une autre personne qui était dans sa voiture. C’est alors que Karim Yefsah, un ami qui nous accompagnait, a eu l’idée d’aller demander à Lounès s’il voulait bien nous conduire dans son véhicule pour nous déposer en dehors de la ville de Tizi-Ouzou en lui expliquant, bien entendu, les raisons. Sans aucune surprise, Lounès qui est connu pour son soutien à l’Université et à l’action estudiantine au sein du Mouvement amazigh, avait bien accepté la demande de Karim Yefsah qui le connaissait bien par ailleurs. Nous descendons alors de la voiture de l’étudiant pour monter dans celle de Lounès qui nous salue et qui fait tout de suite demi-tour pour se diriger vers la sortie de la ville par le chemin le plus court. Il nous demande alors où nous comptions nous y rendre. Nous lui précisions que l’essentiel était de sortir de la ville pour échapper à d’éventuels contrôles de police. Il insiste pour savoir notre véritable destination : c’était pour nous y conduire. Pour la cause Lounès ne calcule rien. Pour moi et mon ami Mehdi, nous n’imaginions pas que Lounès allait se déranger juste pour nous à quelques 50 kilomètres ! Non, pour lui c’était un devoir. Et il ne le faisait pas pour nous mais pour Tamazight, pour la cause.

Il nous demande de lui lire le tract en question. Il fallait au moins être au courant du contenu du tract ! Chose que nous avions fait, bien entendu.

“Bon ! Donnez-moi tous les tracts en votre possession. Ne laissez rien sur vous !”, disait Lounès. “Oui, parce si on m’arrête, moi je pourrais m’en sortir, mais pour vous ça sera plus difficile ! Il vaut mieux que les risques soient pris par moi ! En plus, si jamais nous sommes arrêtés, dites que je vous ai seulement pris en stop !” Il fallait s’attendre à tout dans ce pays-là. Cela faisait partie du quotidien de tout militant : il fallait s’attendre en permanence à être arrêté car l’on est en possession d’un tract, de l’alphabet amazigh, d’une photo d’un tel opposant, d’un livre interdit, etc.

Ainsi, Lounès avait tenu à nous dégager de tous les risques qu’il préférait prendre tout seul. Ce geste de sa part m’avait marqué et il s’est gravé dans ma mémoire ; c’est quelque chose que je ne puisse oublier. C’était réellement l’homme qui joignait le geste à la parole. C’est vrai, Lounès ce n’était pas seulement un poète, un chanteur. Non, Lounès était vraiment engagé et que pour tamazight il était prêt à tout. Sinon comment expliquer cette attitude qu’il a eu avec deux étudiants qu’il avait rencontrés pour la première fois ?

Nous quittons alors la ville de Tizi-Ouzou en direction de Larbâa n-At Iraten, première destination avant de se diriger vers Michelet puis Iferhounène. La voiture de Lounès était un 4x4, donc bien adaptée aux difficiles routes de Kabylie.

Sur la route déjà, Lounès faisait signe pour les chauffeurs d’autocars pour s’arrêter. Ces autocars transportaient les voyageurs et les travailleurs sortant des usines et qui se dirigeaient vers les villages de Kabylie. Lounès remettait des tracts aux passagers. C’était un moyen très efficace pour toucher un nombre important de villages de Kabylie. En plus, l’image de Lounès, sa position de chanteur populaire très connu ne posait aucun problème pour que les chauffeurs d’autocars s’arrêtent et pour que les passagers prennent le tract.

Arrivés à Larbaa n-at-Iraten, nous avions distribué des tracts sur la rue principale de la ville. Lounès avait même remis des tracts à des policiers que nous avions trouvés sur notre route à Larbaa n-at-Iraten. Tout au long de notre route, nous nous arrêtions ou ralentissions à chaque fois que nous rencontrions des gens sur la route pour leur remettre des tracts. Cela permet de multiplier le nombre de villages à toucher par l’information.

Le salaud avait osé tirer...

A deux ou trois kilomètres de Michelet, nous avions aperçu, de loin, une voiture de la gendarmerie. Nous étions sûrs qu’elle venait pour nous. Les gendarmes devaient avoir pour mission de nous arrêter avant d’atteindre la ville. Ils projetaient, vraisemblablement, nous couper la route avec leur voiture. Une R4 qui était devant nous nous a permis d’échapper à la Land-Rover de la gendarmerie. En effet, Lounès avait bien serré la R4 ce qui n’avait laissé aucune chance aux gendarmes pour nous couper la route à moins de provoquer un accident. Nous voulions alors faire tout pour atteindre la ville (Michelet) et ne pas se laisser rattraper par la gendarmerie. Les gendarmes avaient fait demi-tour et nous ont poursuivis. Malgré la vitesse à laquelle Lounès conduisait, la voiture de la gendarmerie nous a rattrapés et nous avions compris, à un certain moment, qu’il fallait absolument s’arrêter car les gendarmes étaient prêts à tirer sur nous : étant assis à l’arrière, je me retournais régulièrement pour voir où était la voiture des gendarmes, et à ce moment justement je la voyais derrière nous et le gendarme assis devant du côté droit avait entrouvert la portière de la voiture et avait sorti son arme que j’ai vue pointée sur nous, et c’est alors que j’avais demandé à Lounès de s’arrêter immédiatement. Lounès s’arrête et à peine on s’est arrêté, la Land-Rover avait percuté la voiture de Lounès et dans le même temps des balles avaient aussi percuté la carrosserie. Nous nous sommes précipité pour descendre de la voiture, les mains en l’air, comme l’avaient bien demandé les gendarmes. Ils nous avaient ordonné de monter dans leur véhicule les mains en l’air. Moi et Mehdi avions obéi à l’ordre sans aucun commentaire puisque les canons des kalachnikov étaient pointés sur nous. Lounès, lui, les mains en l’air, s’était adressé aux gendarmes pour leur demander les raisons de cette arrestation. Les gendarmes ne voulaient rien entendre et l’un parmi eux l’avait alors poussé avec la crosse de son arme l’invitant à monter dans le véhicule. Lounès se dirigeait, toujours les mains en l’air, vers le véhicule des gendarmes pour nous rejoindre tout en protestant contre cette arrestation arbitraire. Il allait mettre un pied dans la Land-Rover pour nous rejoindre lorsqu’il avait reçu une rafale de balles dans son corps. Oui, c’était à bout portant que le gendarme lui a tiré dessus. Oui, je l’avais vu de mes propres yeux, j’avais entendu la rafale, j’avais vu le gendarme appuyer sur la gâchette, sans pitié. Il avait tiré sur un homme sans défense et ayant les mains en l’air.

Les gendarmes avaient poussé violemment Lounès et son corps s’est étalé dans l’arrière du véhicule. Une partie de son corps s’était retrouvé sur mes pieds. Les gendarmes avaient pris le temps de nous attacher avec des menottes tout en laissant le sang de Lounès couler avant de démarrer.

Ils se sont dirigés à l’hôpital de Michelet qui n’était pas loin du lieu où nous fûmes arrêtés.

Après nous avoir attachés, moi et Mehdi, avec des menottes, ils nous avaient laissés avec le corps de Lounès. Nous étions pris de panique et nous ne savions pas quoi faire : nous avions devant nous un corps qui souffrait. Lounès avait perdu conscience. Il commençait à pousser des petits cris de douleur ; je tenais ses joues avec ma main libre et j’essayais de lui donner du courage. Au début, je n’avais pas pris la mesure de la gravité de sa blessure. Je pensais que c’était sa main qui était atteinte par les balles du gendarme. Mais Lounès essayait de déboutonner son pantalon. Au début je n’avais pas compris pourquoi, mais le voyant insister j’avais compris que la véritable douleur il la sentait au niveau de sa cuisse droite. L’ayant aidé à baisser son pantalon, je m’aperçois d’une mare de sang ; et c’est là que je me rends compte de la gravité des choses. Je n’ai pas osé regarder davantage ; c’était horrible. J’avais vraiment peur et étais désespéré et j’avais compris la raison de la perte de conscience de Lounès. Tantôt je lui prends la main, tantôt je lui tiens le visage (je n’avais qu’une seule main de libre) pour donner du courage.

Arrivés dans la cour de l’hôpital, c’est sans aucun humanisme que les gendarmes avaient tiré le corps de Lounès de leur véhicule. A l’agent hospitalier qui voulait prendre soin du corps souffrant de blessures graves en le maniant avec délicatesse comme son métier le lui dictait certainement, un des gendarmes avait dit : “Tires-le et laisses-le mourir, sale chien !” (traduction de l’arabe). Cela donne une image du mépris qu’a le système envers le peuple et surtout quand il s’agit d’un militant défendant sa berbérité. Cela trahit également le racisme ambiant qui règne au sein de l’institution militaire algérienne. Ce gendarme est évidemment l’image du système qu’il représente bien par ailleurs.

Nous venions d’assister à un drame. Nous n’avions jamais imaginé cette issue à notre aventure. Le premier sentiment qui m’est venu à l’esprit c’était que je sois responsable de ce qui est arrivé à Lounès. Je me suis donc senti coupable de ce drame. Oui, coupable, car si je n’avais pas décidé de venir diffuser les tracts à Michelet et Iferhounène, il n’y aurait jamais eu cette rencontre avec Lounès et il n’aurait jamais eu à faire à ce salaud de gendarme, l’assassin.

Nous nous sommes donc retrouvés, mon ami Mehdi et moi, devant une situation que nous n’avions jamais imaginée. Nous étions incapables de faire quoi que ce soit. De toute façon nous avions les mains liées avec les menottes des gendarmes.

À l’hôpital de Michelet, nous avions quitté le corps de Lounès sans savoir ce qu’il allait devenir. Moi, j’avais son sang répandu sur mon pantalon et mes chaussures et j’ai dû regarder cela une semaine durant. En effet, nous avions eu droit à une semaine de détention dans des endroits secrets. Les gendarmes de Michelet nous avaient gardés à la brigade de Michelet jusqu’à la tombée de la nuit où ils nous ont transféré la nuit même à Alger.

Sans aucune surprise, aucune enquête n’a été effectuée par les autorités pour déterminer les conditions du drame et pour juger le gendarme qui avait tiré à bout portant sur Lounès. Une seule chose a été faite ; le gendarme a été affecté ailleurs. Les autorités s’inquiétaient, certainement, pour sa sécurité.

Masin FERKAL.

Lire également :

– Non à l’instrumentalisation de la mémoire de Lounès Matoub.

Écouter un extrait d’une émission avec Lounès Matoub à Paris en 1994

Ce témoignage a été publié la première fois en 2008 sur Tamazgha.fr

Dans la même rubrique

- Pour que nul n’oublie !

- Lounès Matoub, nous défendrons ta mémoire !

- La mémoire de Lounès Matoub appartient au peuple kabyle et amazigh !

- Lounès Matoub : pour que personne n’oublie !

- En 1988, un gendarme algérien avait tiré sur Lounès Matoub...

- Assassinat de Lounès Matoub : onze ans après, la question ne se pose plus !

- La récupération de la mémoire de Lounès Matoub continue

- Tamazgha boycotte la cérémonie d’inauguration de la rue Lounès Matoub à Paris

- Matoub... ce tatouage indélébile ...

- L’assassinat de Lounès Matoub ou comment "soulever" la Kabylie...

Messages

1. Pour que nul n’oublie !, 10 octobre 2018, 00:03, par Omar DEROUICH

C’est un message piquant et plein de vérités. C’est un témoignage marquant qui nous pousse à nous rappeler notre devoir vis-à-vis de la mémoire de l’un de nos imminents militants et artistes : Lounès Matoub ! Ne laissons pas ses assassins souiller sa mémoire !

2. Pour que nul n’oublie !, 11 octobre 2018, 14:51, par Yuli Was

azul fela-k a Masin

tanmirt-ik pour le témoignage ; que la lumière sur l’assassinat de Matoub Lounes brie. Pour moi il est temps que le peuple kabyle sache la vérité sur les circonstances des massacres qui a subi la Kabylie. Ce témoignage que tu a donné Masin, je souhaite qu’un jour il sera sur les tables des écoles pour nos enfants.

yuli-Was